La biographie de Lesueur par Ernest Hamy

Ci-dessous nous avons reproduit et annoté l'introduction de l'ouvrage d'Ernest Théodore Hamy, Les Voyages du naturaliste Ch. Alex. Lesueur dans l'Amérique du Nord (1815-1837) d'après les manuscrits et les oeuvres d'art conservés au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre (1904). Le livre complet peut être téléchargé sur la page « Livres » de ce site web ou en cliquant sur le lien ci-dessus. Les erreurs du texte ont été corrigées à l'aide des ouvrages Alexandre Lesueur (2007) et Eyewitness to Utopia (2019) de Ritsert Rinsma, enseignant-chercheur à l'université de Caen, qui a pu comparer la biographie du Docteur Hamy avec les manuscrits et documents originaux dans les archives.

INTRODUCTION

[p. 1] Tous les hommes de science connaissent, au moins de nom, Charles-Alexandre Lesueur, le collaborateur de François Péron pendant le célèbre Voyage aux Terres Australes qui procura tant de découvertes importantes aux sciences géographiques et naturelles dans les premières années du dernier [19e] siècle. Il était né au Havre le 1er janvier 1778 de Jean-Baptiste-Denis Lesueur et de Charlotte-Geneviève Thieullent. Comme son père était officier de l'amirauté, il avait été accepté à l'âge de neuf ans à l'École Royale militaire de Beaumont-en-Auge, et il y était demeuré comme élève de 1787 [p. 2] à 1796. [ERRATUM Jean-Baptiste Denis Lesueur était un fonctionnaire civil, greffier, armateur et négociant au Havre. En outre, son fils Charles-Alexandre n’est jamais allé à l’école de Beaumont-en-Auge. L’établissement était en crise en 1786 et fut définitivement fermé en mai 1789. Voir Rinsma, Lesueur, 23-27.] Il avait fait, à 18 ans, une première campagne dans la Manche à bord de le l'aviso le Hardi et depuis lors il vivait au Havre, attendant de trouver l'emploi d'un talent déjà remarquable de dessinateur. [REMARQUE La carrière de C.-A. Lesueur dans la Marine ne dura que cinq semaines. Il s'était engagé pour éviter la conscription militaire. Débarqué de force par les autorités à son retour au Havre, il réussit à se faire réformer pour ne pas aller au front. Voir Rinsma, Lesueur, 30-32.]

L'armement des deux corvettes le Géographe et le Naturaliste qui devaient entreprendre par ordre du Premier Consul, l'exploration des terres australes encore à peu près inconnues, vient révéler à Lesueur son irrésistible vocation. Voyager et dessiner, il ne veut plus autre chose, et ne pouvant se faire accepter comme artiste, les cadres étant déjà pleins, il se fait embarquer, comme le dit Jussieu, sous un titre vague (a), heureux de pouvoir annoncer à son père, peu favorable à ce départ, que Baudin avec lequel il est bien, doit l'employer utilement, lui et d'autres camarades, sans l'obliger à la manœuvre.

« Notre partie sera plutôt dans le dessin » ajoute-il et, en effet, dès l'arrivée à l'Ile de France, le 4 floréal an IX [24 avril 1801], il était en mesure de faire savoir qu'il était chargé « de dessiner les objets d'histoire naturelle, d'aller à la chasse et d'aider au secrétaire du commandant qui ne manque pas d'ouvrage... (b) » Baudin l'avait nommé, en effet, pour remplacer le paysagiste Milbert qu’il fallait laisser à terre avec Michel Garnier, peintre de genre et Louis Lebrun, dessinateur-architecte, plus ou moins gravement malades. [REMARQUE Hamy nous induit en erreur en employant l’expression « plus ou moins gravement malades. » En réalité, les dessinateurs officiels ne voulaient pas poursuivre le voyage de découvertes avec les capitaines Baudin et Hamelin. Voir Rinsma, Lesueur, 35.]

Des dix naturalistes de l'expédition, quatre étaient également demeurés à l'Ile de France, trois autres moururent de maladie dans la suite du voyage. Péron et Lesueur restèrent seuls avec le minéralogiste Depuch et le dessinateur [p. 3] Petit (c) pour remplir, au point de vue de l'histoire naturelle le but de l'expédition. [ERRATUM Hamy laisse entendre que Péron, Petit, Lesueur et Depuch étaient les seuls savants à avoir survécu et à même de poursuivre la mission scientifique, ce qui est faux.]

Péron n'avait que seize mois de plus que Lesueur (d) ; les deux jeunes gens que rapprochaient des goûts communs et des aptitudes complémentaires, se lièrent d'une solide amitié, et ce sont leurs efforts réunis qui ont assuré le succès sans précédent de ce mémorable voyage. [REMARQUE C'est effectivement ce que dit le rapport de Georges Cuvier. Toutefois, ce rapport est très incomplet et ne détaille pas les contributions des savants décédés.]

Les collections rapportées par le Géographe et le Naturaliste se composaient, en effet, suivant le témoignage de Cuvier, de plus de cent mille échantillons d'animaux et les nouvelles espèces, de l'avis des Professeurs du Muséum, dépassaient 2500. Péron et Lesueur avaient découvert à eux seuls, « plus d'animaux nouveaux que tous les naturalistes de ces derniers temps ». [REMARQUE L'expression « à eux seuls » est évidemment grandement exagérée.]

Le rapport de Cuvier au nom de l'Institut lmpérial (e), auquel sont empruntés ces chiffres, décida le ministre de la Marine à faire publier un voyage qui devait faire tant d'honneur à notre pays [la France] (f). Péron, chargé de la partie historique (4 août 1806) se mit promptement à l'œuvre et, en 1807, paraissait le premier volume qui conduisait le récit de l'expédition depuis le départ du Havre (19 octobre 1800) jusqu'au 18 novembre 1802. Ce volume était accompagné d'un atlas comprenant un plan et cinq feuilles de vues de côtes, vingt-deux planches de dessins de Lesueur, représentant des paysages, des animaux ou des [p. 4] objets ethnographiques, et dix portraits de naturels par Petit.

Péron avait conduit jusqu'à la fin du XXXe chapitre l'impression de son second volume, lorsque les progrès de la maladie de poitrine dont il avait contracté le germe pendant le voyage, l'obligèrent à gagner Nice (g) : il est mort à Cérilly (Allier), âgé seulement de 36 ans, le 14 décembre 1810.

Cette mort « aussi affligeante pour les amis des sciences, dit Freycinet, qu'elle le fut pour les siens propres » vint interrompre l'ouvrage « qui avait coûté beaucoup de peine à l’auteur et dont une partie fut écrite sur son lit de mort avec un courage dont il y a peu d'exemples ». En mourant, Péron avait légué ses manuscrits « à son ami le plus intime, au fidèle compagnon de ses travaux et de ses recherches sur l'histoire naturelle, au bon et modeste M. Lesueur (h) ». Comme celui-ci se trouvait bien éloigné, dit Lesueur père dans une des nombreuses pétitions dont il assaillait les autorités compétentes, comme il se trouvait donc « bien éloigné de posséder l'élocution et la chaleur du style attachant de son ami, qui avaient inspiré ses écrits, ses mémoires et sa relation historique, il ne balança pas à réclamer la bienveillance et l'appui de plusieurs hommes de lettres distingués pour revoir et corriger les manuscrits qui devaient composer le restant du deuxième volume. » Toulongeon, Latreille, Noël de la Morinière furent ainsi successivement priés de s'associer à cette publication. Toulongeon qui s'était prêté à cette collaboration, [p. 5] mourut le 26 décembre 1812 ; Latreille et Noël se récusèrent et la tâche de terminer le second volume de la Relation du Voyage fut dévolue à Louis Desaulses de Freycinet, enseigne, puis lieutenant de vaisseau de l'expédition, qui venait d'achever la publication du tome III consacré à l’Hydrographie (i). [REMARQUE En réalité, Lesueur fut démis de ces fonctions pendant les Cent-Jours pour avoir choisi le camp des Royalistes. Freycinet fut nommé à sa place. Après Waterloo et la chute de Bonaparte, Lesueur choisit de partir avec William Maclure. Voir Rinsma, Eyewitness, 27.]

Ce second volume ne devait paraître qu'en 1816. L'Empire venait de tomber, tout ce qui pouvait en rappeler les gloires était systématiquement effacé. On mutila sans scrupule le texte des derniers chapitres pour éviter de froisser l'Angleterre et toute une suite de superbes gravures de Lesueur et de Petit, qui étaient en épreuves, furent supprimées par mesure d'économie.

Lesueur ne connut que plus tard ce douloureux sacrifice. Il avait quitté Paris pour l'Amérique le 15 août précédent. La chute de l'Empire avait particulièrement éprouvé le malheureux artiste. Il n'avait pas pu se faire payer par les Droits-Réunis de nombreux dessins exécutés depuis 1812 dans les bureaux de la première division. Une manufacture qui l'employait avait dû fermer ses portes au commencement de 1814 ; il ne lui restait qu'une pension modeste de 1,500 fr. que lui avait donnée l'Empereur le 24 août 1806 (j) et un petit logement à la Sorbonne qu'il partageait avec son père. [ERRATUM La pension de Lesueur était de 3,000 francs par an, et non pas de 1,500 francs. Le fait d'avoir soutenu les Royalistes lui permit ensuite de garder cette pension tout au long de sa vie. Hamy se trompe donc sur la « situation fort gênée » de Lesueur. Voir Rinsma, Eyewitness, 26.]

C'est dans cette situation fort gênée, que Lesueur trouvait [p. 6] un jour sur sa route le riche et savant géologue et philanthrope américain, William Maclure (k), qui réussissait sans peine à le décider à partir avec lui pour le Nouveau Monde (l). [REMARQUE Lesueur rencontra Maclure pour la première fois à Paris en 1804, peu après le retour de l’expédition Baudin. Voir Rinsma, Eyewitness, 27.]

Après s'être occupé d'affaires commerciales à New-York et à Londres pendant plus de vingt années, William Maclure était venu une première fois en France en 1803, chargé à titre officiel, avec Mercer et Burnett [SIC Barnet], de présenter les réclamations des citoyens américains qui avaient subi des dommages au cours de la Révolution. Après avoir mené à bien cette tâche délicate et préparé la Convention signée le 10 floréal an XI (30 avril 1803) (m), il avait entrepris des excursions géologiques à travers l'Europe, pour s'entraîner à réaliser ce qu'il appelait le grand objet de son ambition, un premier Geological Survey des États-Unis. [REMARQUE Les voyages et excursions géologiques de Maclure avaient commencé bien avant 1803. Voir Rinsma, Eyewitness, 82.]

Réduit à ses seules forces, sans appui officiel, sans collaborateur, Maclure était cependant en mesure, moins de six ans plus tard, de soumettre à l’American Philosophical Society (n) [p. 7] toute une suite d'observations précises, coordonnées avec méthode, et embrassant dans leur ensemble les territoires de l'Union depuis le Saint-Laurent jusqu'au golfe du Mexique (o). Maclure revenait à Paris, après les Cent Jours, pour y chercher un naturaliste-voyageur qui pût l'accompagner dans le Survey complémentaire qu'il méditait. On lui présenta Lesueur et il n'eut pas de mal à déterminer l'aventureux artiste à le suivre aux États-Unis. [REMARQUE Comme noté plus haut, Lesueur rencontra Maclure à Paris en 1804, peu après le retour de l’expédition Baudin. Voir Rinsma, Eyewitness, 27.]

Le 8 août 1815 William Maclure et Alexandre Lesueur signaient un acte en neuf articles qui réglait leurs rapports au cours du voyage projeté (p). Lesueur s'engageait à faire tous les dessins relatifs à l'histoire naturelle, à recueillir toutes les notes sur les habitudes et les mœurs des animaux observés, à conserver dans la liqueur ou à faire empailler les objets que Maclure jugerait dignes d'être mis en collection.

Le voyage terminé, l'artiste apporterait ses soins à surveiller les travaux de gravure commandés par le chef de l'expédition. Si une publication devait avoir lieu, elle se ferait « sous les noms communs de MM. Maclure et Lesueur » et les profits et bénéfices qui en pourraient résulter seraient « disposés en faveur du sieur Lesueur après le prélèvement fait de tous les frais de l'entreprise ». Dans le cas où la publication ne pourrait s'exécuter, Lesueur se réservait de conserver un double des collections.

Défrayé pendant tout le voyage des dépenses générales (frais de passage, transport des effets, nourriture, logement, [p. 8] etc.) et particulières (fournitures de papiers, crayons, couleurs, bocaux, esprit de vin, etc.), Lesueur reçoit en outre un traitement de 2,500 fr. payable par quartiers. La durée prévue du voyage est de deux ans. En cas d'événement arrivant à M. Lesueur pendant ce laps de temps, Maclure s'engage à renvoyer tous les effets, qu'il aura emportés, à sa famille « s'en rapportant à cet égard à la bienveillance et à la confiance que M. Lesueur a placées dans sa personne ». Un dernier article assure à l'artiste voyageur son retour en France avec les choses qui lui appartiennent « sans garantie des risques de mer ». [REMARQUE Ce contrat est reproduit dans Rinsma, Lesueur, 342-344, ainsi que dans Eyewitness, 5-6.]

Les deux naturalistes quittent Paris (q) le 15 août (r), arrivent à Dieppe le 17 et descendent à New-Haven le 18 (s). Lesueur est tout heureux de reprendre la carrière active de voyageur naturaliste qui lui a valu les meilleures heures de sa vie, et le premier soir le surprend, observant et dessinant dans les rochers calcaires qui tapissent la grève de New-Haven, la sabelle alvéolée d'Ellis (t). Pendant qu'il étudie les formes et les mœurs des sabelles, des flustres et des sertulaires, Maclure prend la coupe des falaises entre New-Haven et Brighton.

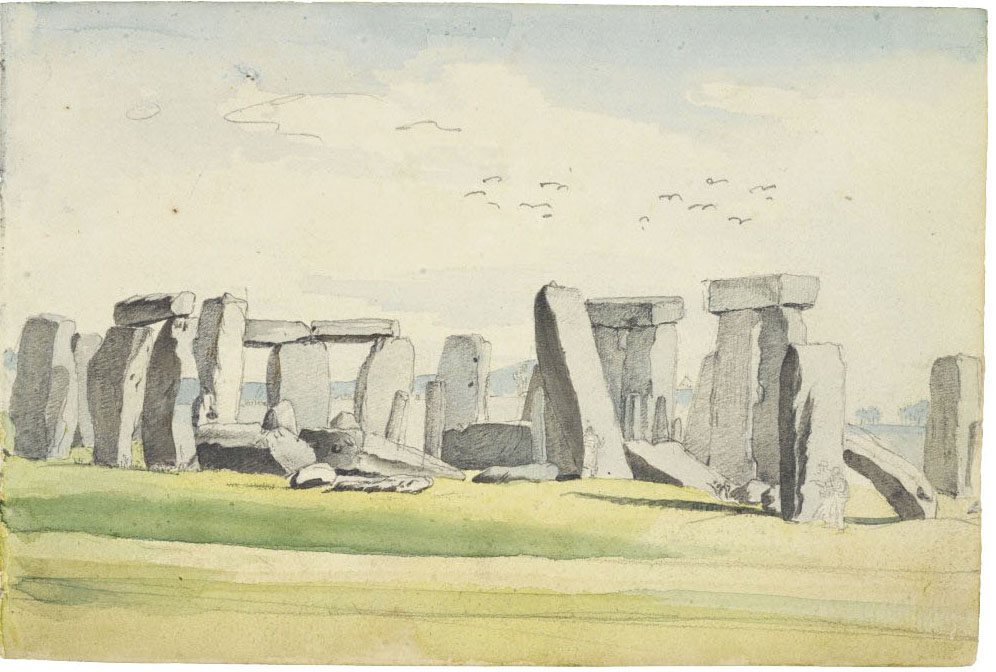

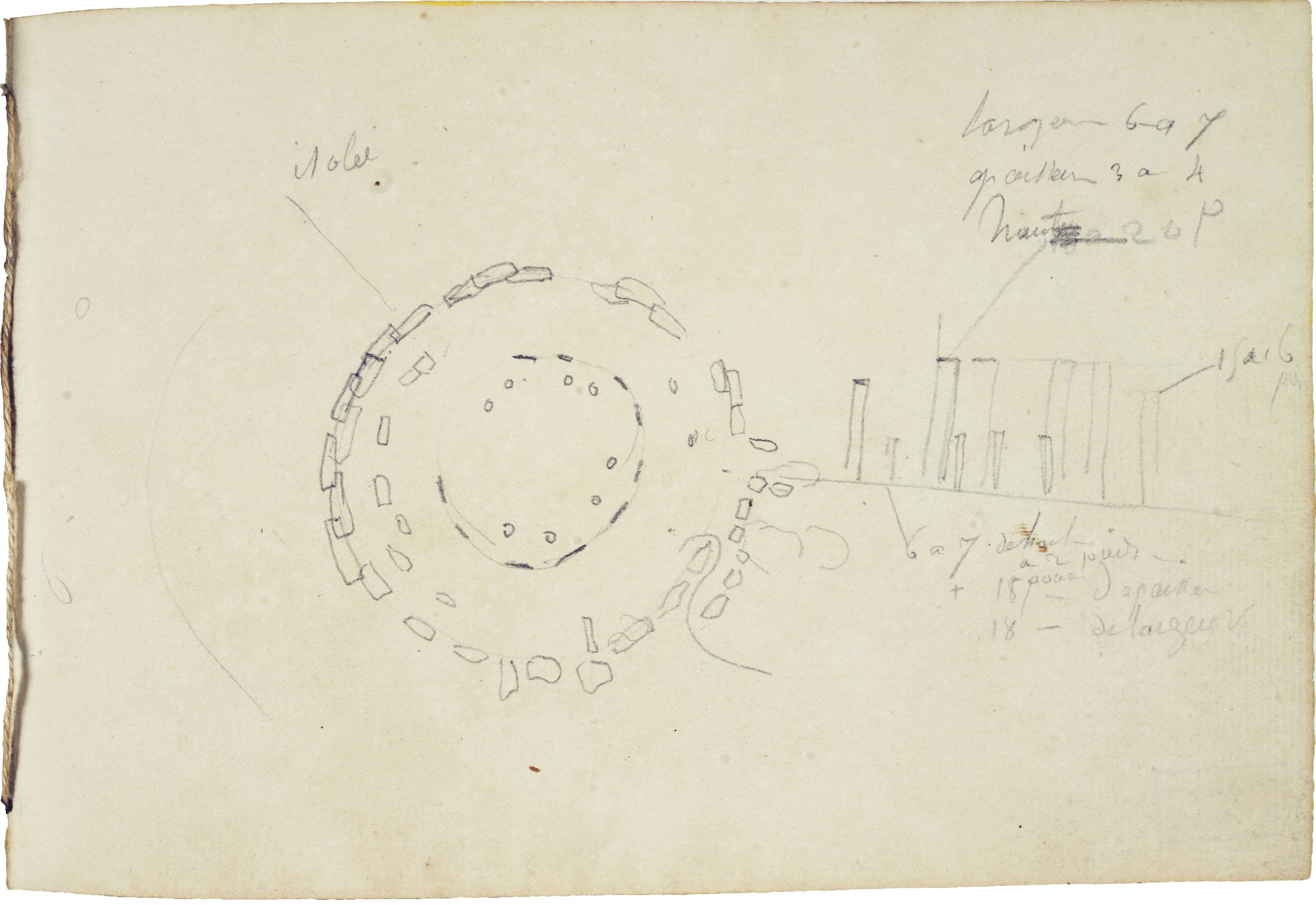

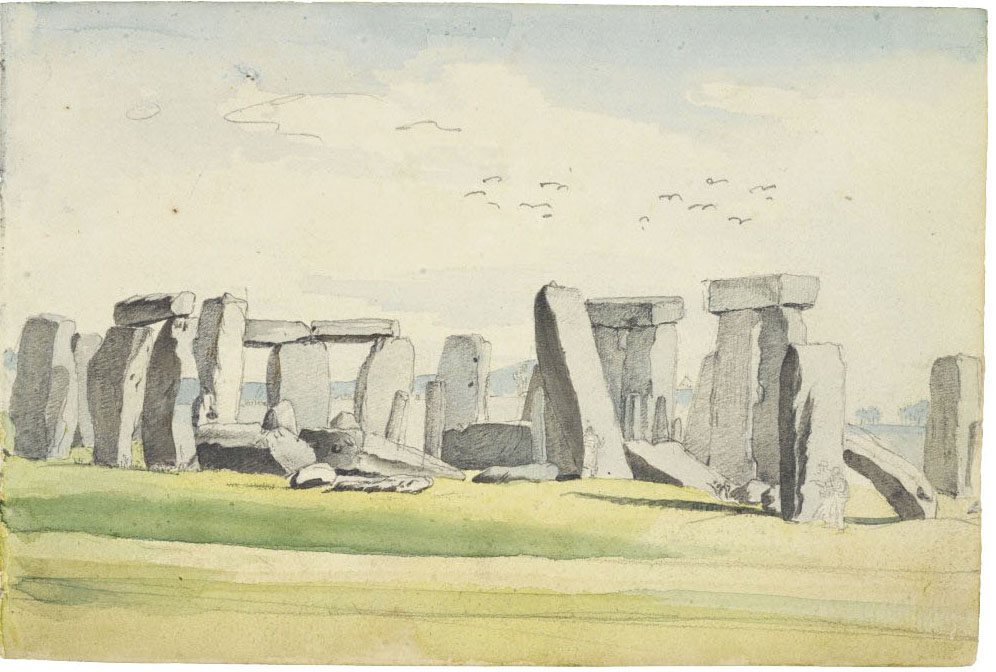

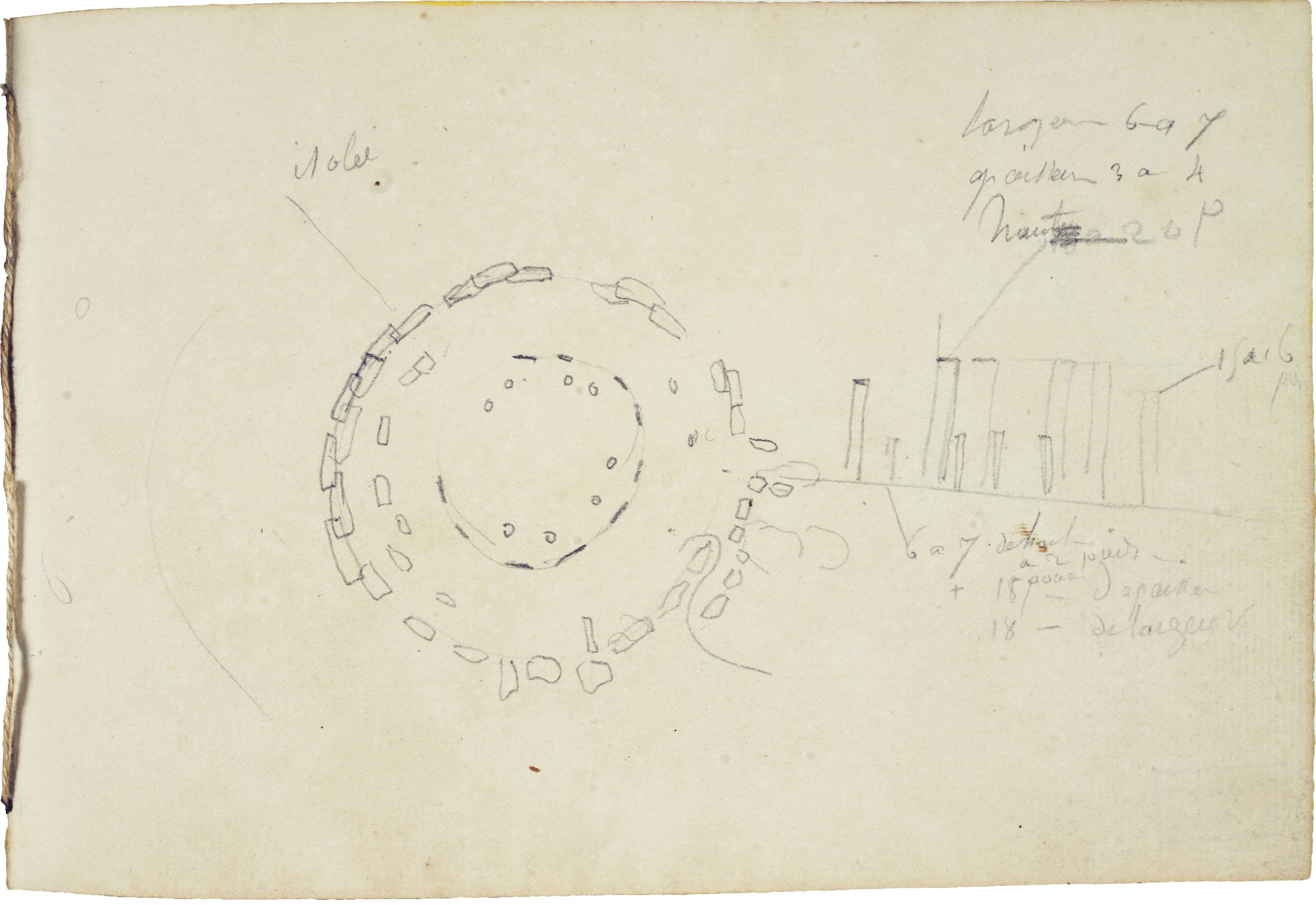

[p. 9] Puis on part pour Londres, et une note de Lesueur nous transmet ses impressions sur le musée Hunter (u), les Jardins de Kew (v), les dessins de Bauer, les oiseaux de Bulow, les fossiles de Sowerby. Il dessine pour Cuvier quelques pièces rares de ce dernier naturaliste et les lui fait passer par Leach qui va en France. Le 4 octobre, après une route de quatre jours, pendant laquelle on a visité les célèbres mégalithes de Stone-Henge, dont Lesueur a laissé une précieuse aquarelle (w), on revient à Falmouth où le paquebot la Louisia arme lentement pour les Antilles.

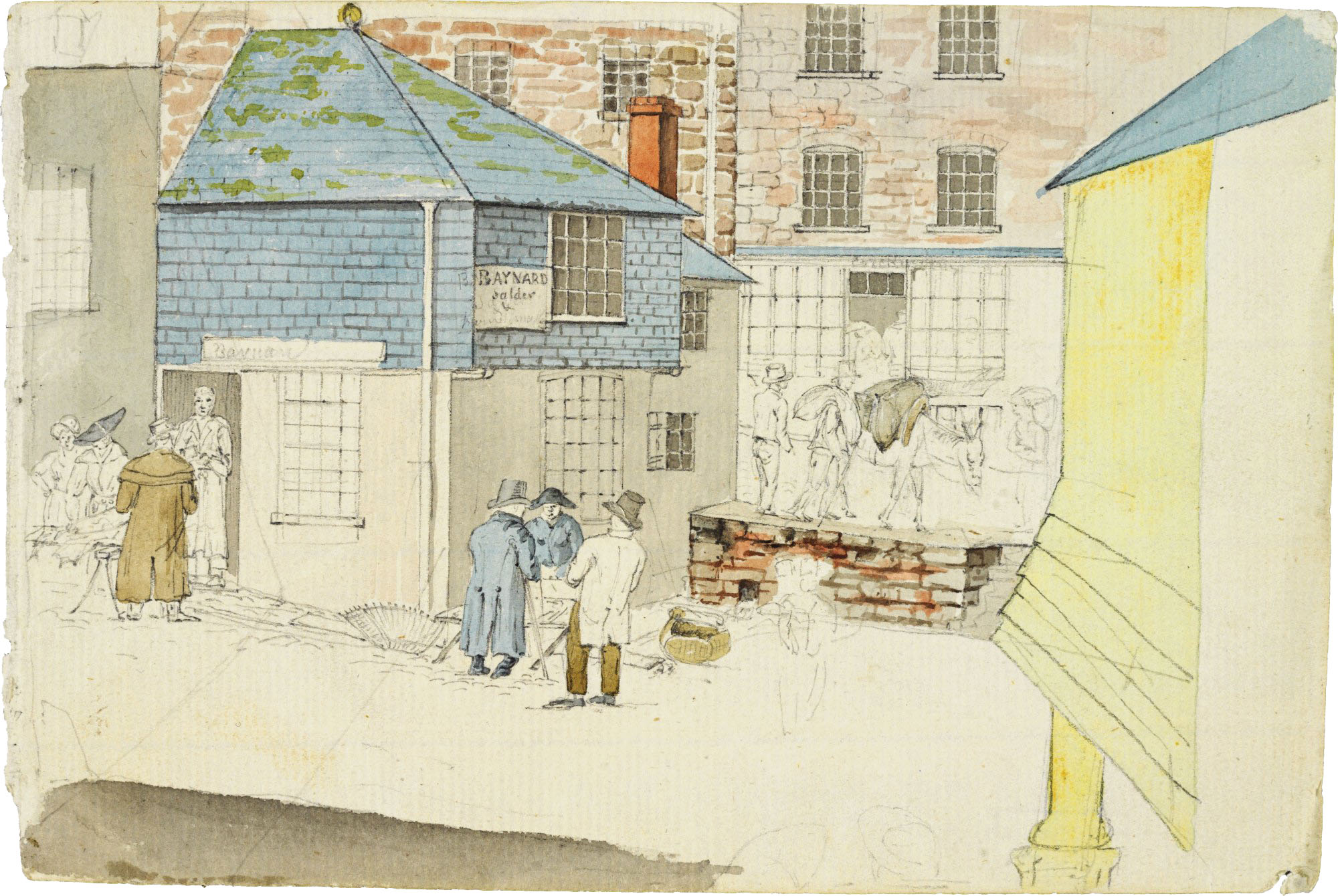

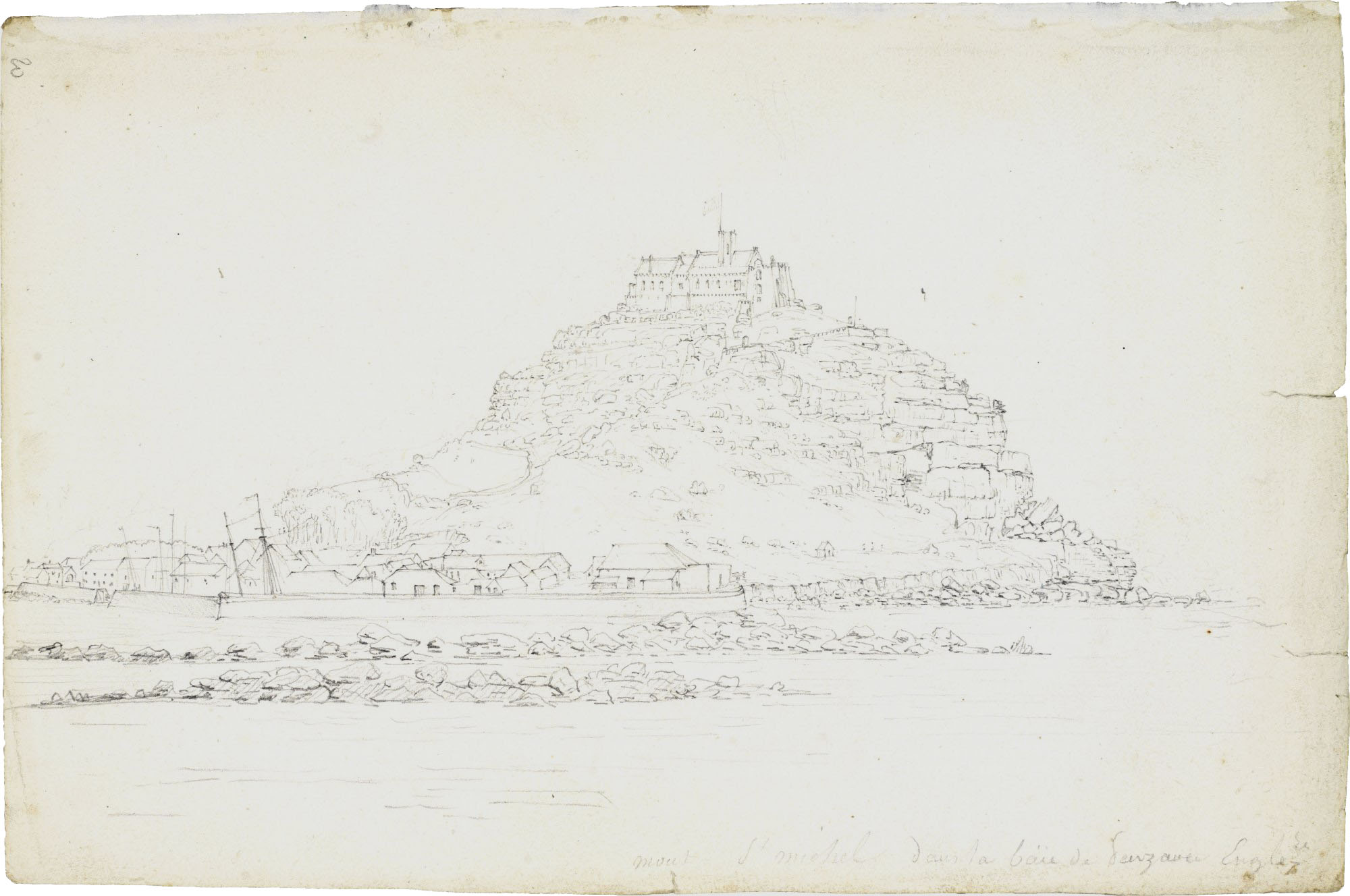

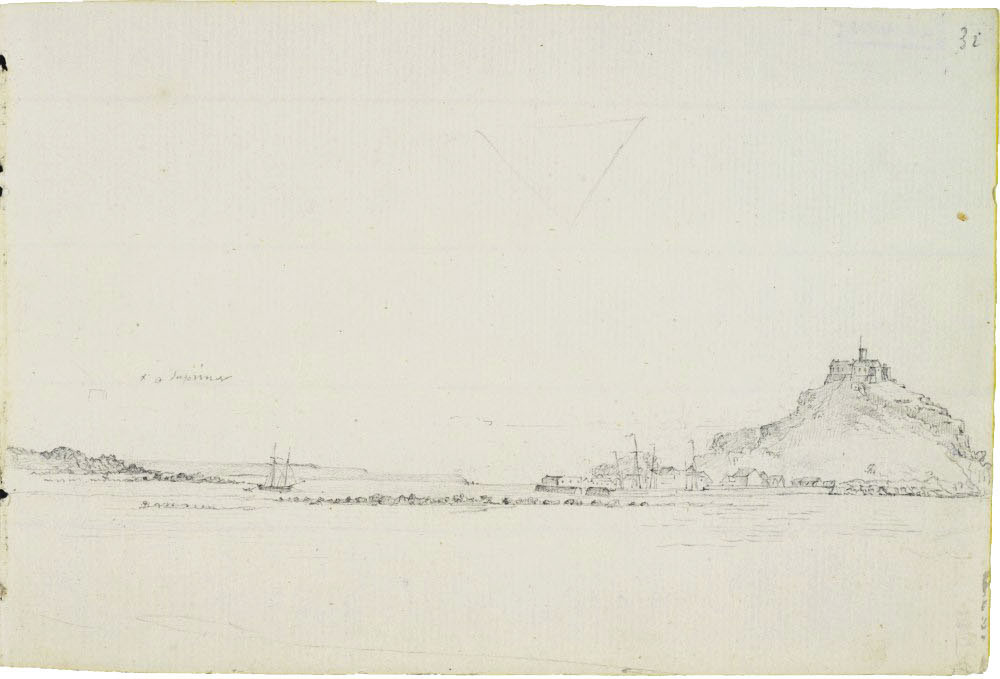

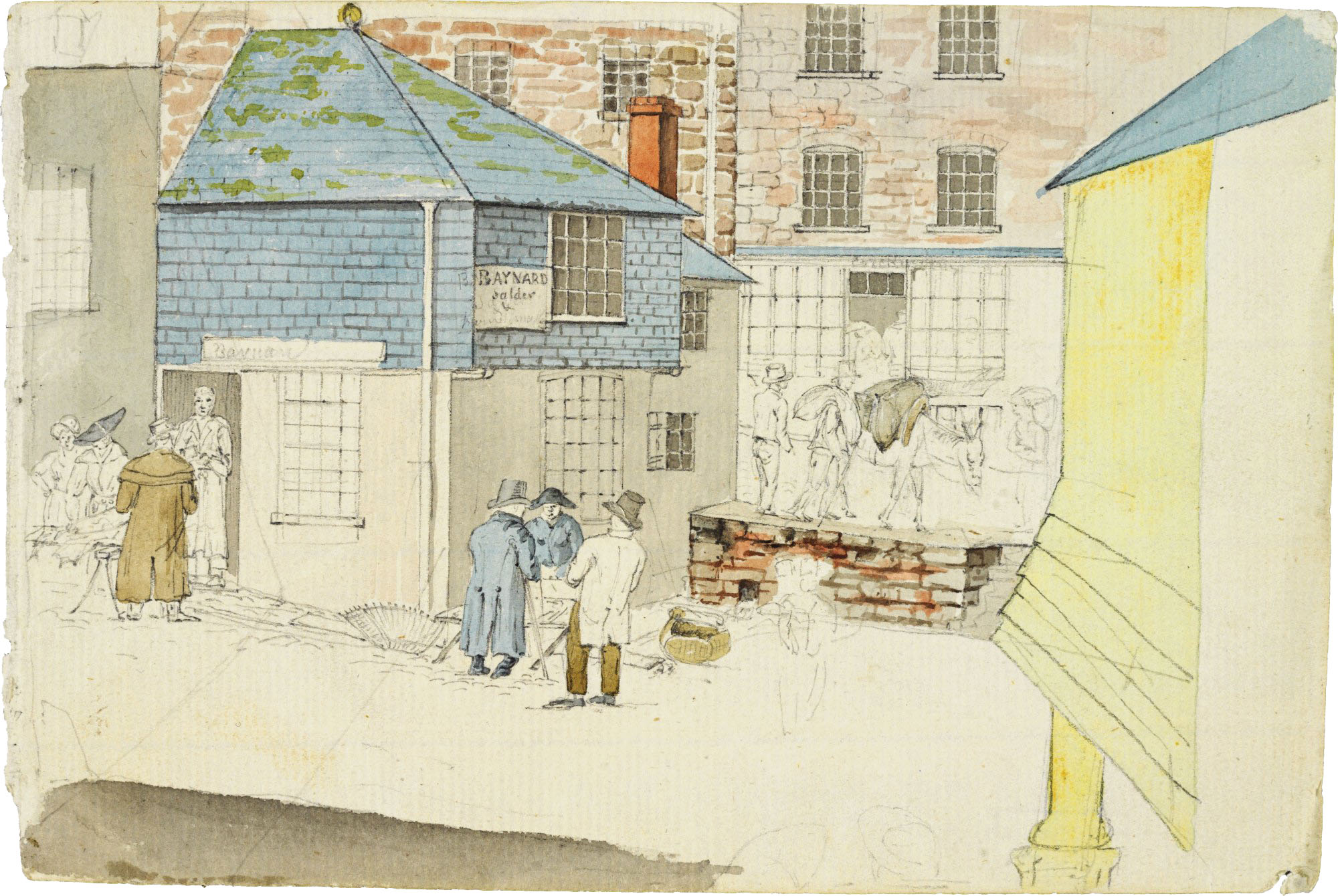

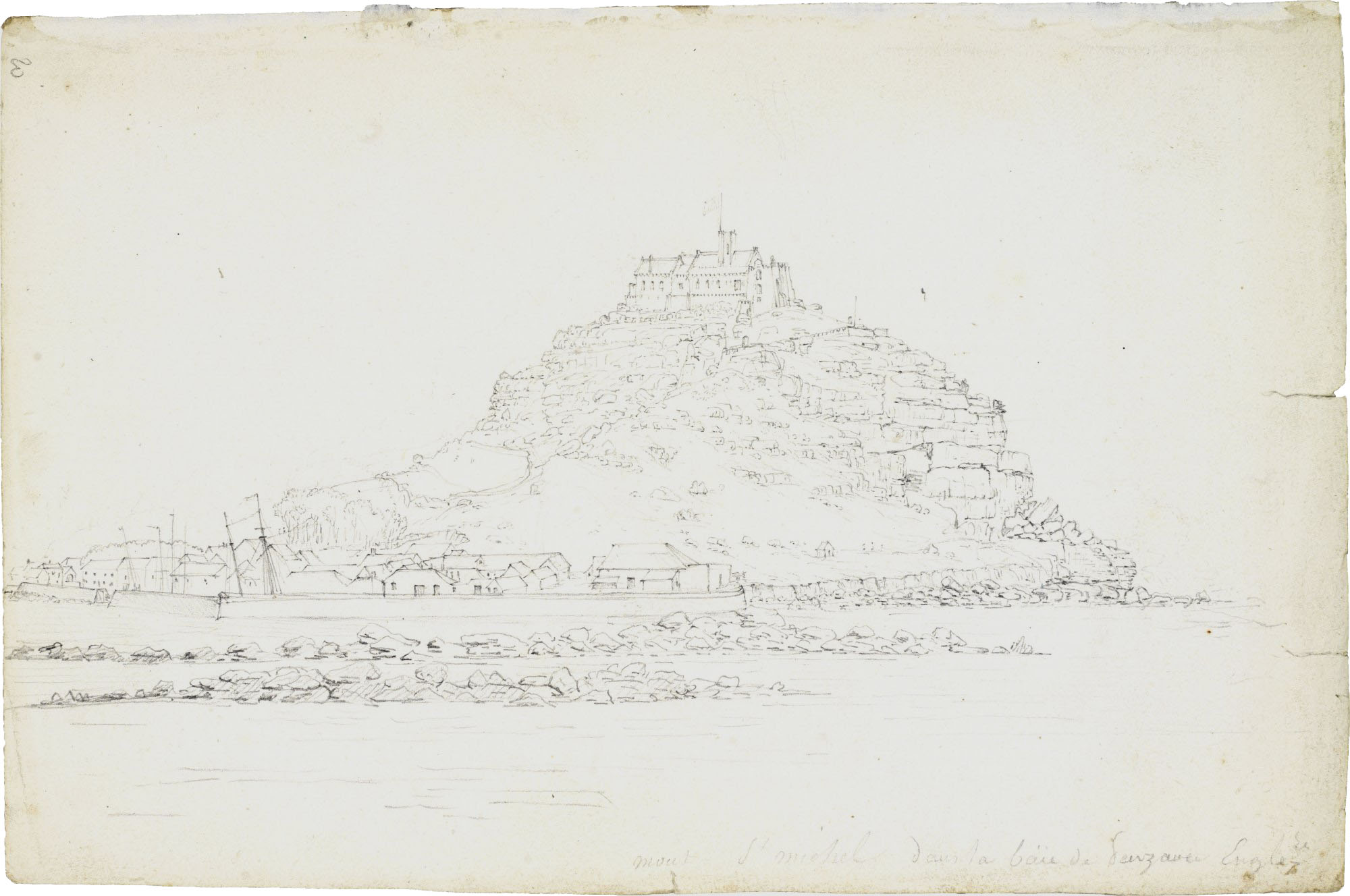

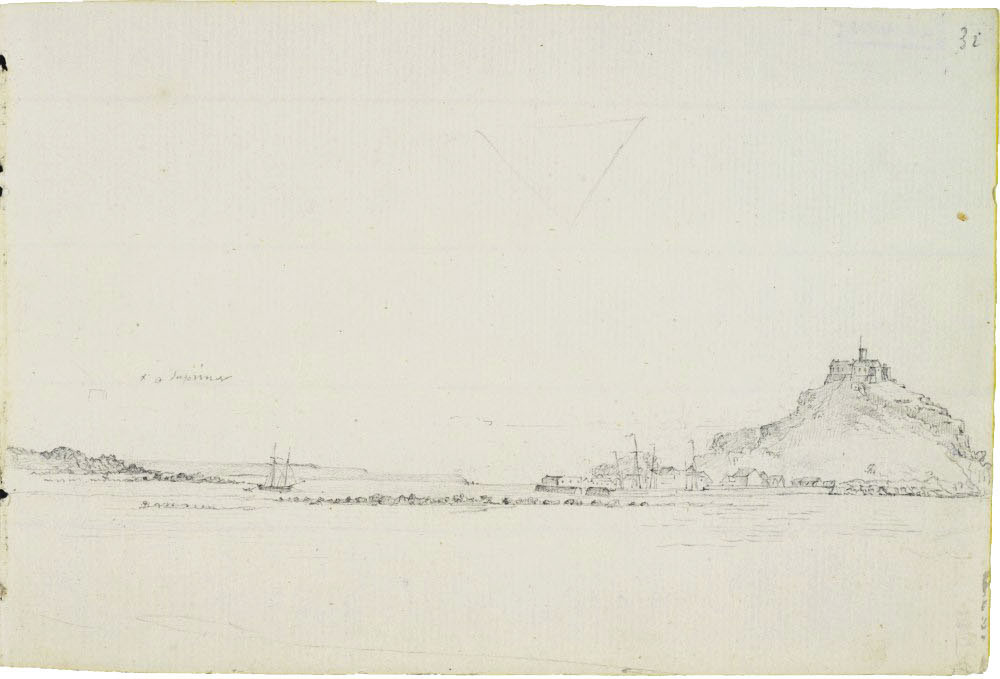

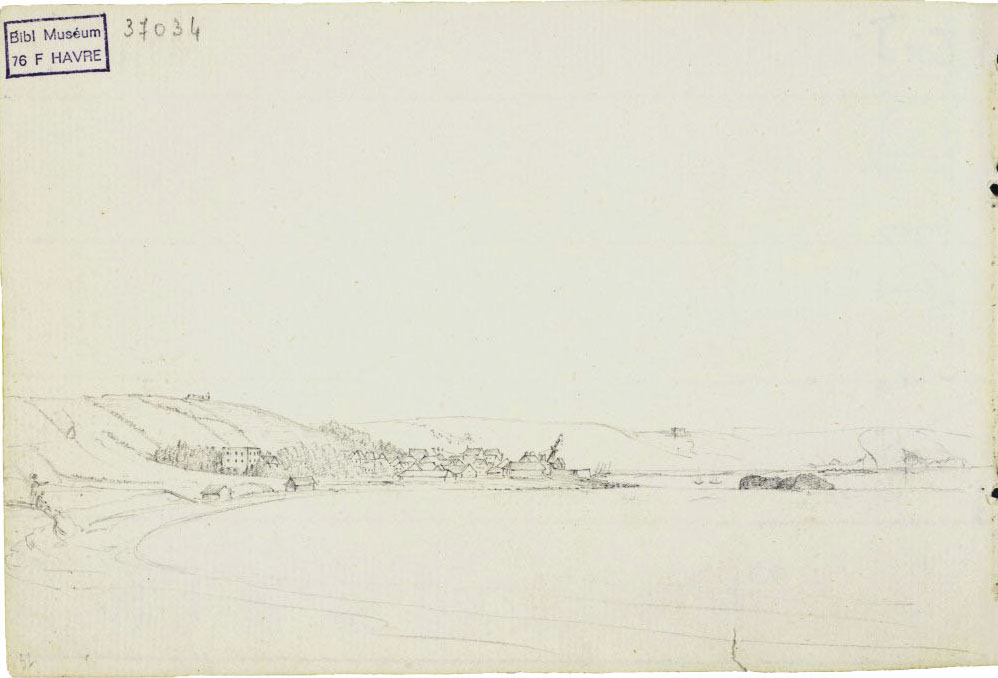

En attendant le jour du départ, les voyageurs parcourent la contrée voisine; Penzance, patrie de Humphry Davy, où Lesueur dessine l'humble maisonnette qu'ont illustrée les premiers essais du grand chimiste (x) ; Saint Michael's-Mount dont il a également reproduit la physionomie pittoresque ; Land's End et ses granités dénudés ; la Roche mouvante ; Longship's Stone et son célèbre phare, [p. 10] qui date de 1797 et dont Lesueur a fait une vue à la sépia ; Saint-Just et ses rochers sauvages ; Saint-Yves et sa gorge accidentée ; Cooper-House et Redruth enfin, au centre de la péninsule. Un géologue de cette petite ville, le Dr Paris, fait à Maclure les honneurs du pays minier : Lesueur dessine avec ardeur les principaux sites, ou étudie les animaux marins si abondants le long de ces rivages, alcyons, vorticelles, planaires, néréides, etc. Ici c'est une petite espèce d'ascidie, qu'il observe, vivant en société autour des tiges d'un fucus ; là c'est un ver aplati, qui agite doucement sur le fond de longs faisceaux qui servent de filets à ce pêcheur chevelu.

La Louisia n'est pas encore prête et une dernière excursion conduit par Helfort et Saint-Yvan, Maclure et Lesueur au cap Lizard, où ils admirent la pyramide rocheuse dite Le Géant, les arches et les grottes marines, Saint-Kynan, etc.

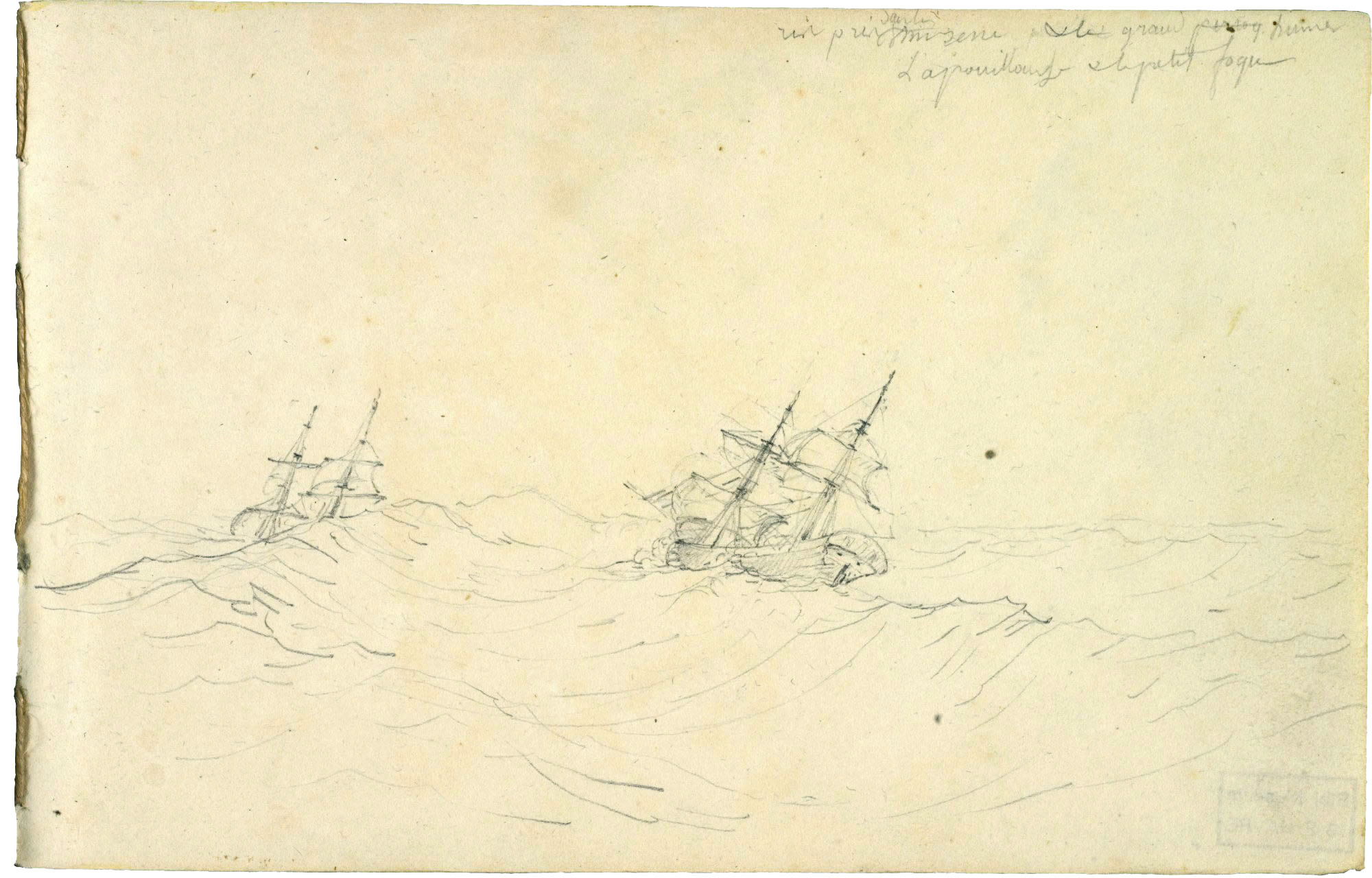

Enfin le 16 novembre, après 43 jours de retard, la Louisia, capitaine Gibbon, avec quatorze hommes d'équipage et quelques passagers anglais, quitte Falmouth pour La Barbade (y), et, avec le même zèle que naguère à bord du Géographe, Lesueur se reprend à noter les petits faits de chaque jour qui peuvent intéresser les sciences naturelles ; la phosphorescence, dont il connaît bien les causes multiples, et dont il marque chaque nuit le degré ; la température de la mer à la surface qu'il compare à celle de l'air libre ou de l'intérieur du vaisseau ; les animaux dont il mentionne la rencontre : dauphins, pétrels, phaëtons, exocets, dorades, etc.

[p. 11] Le filet à la main, aussitôt que le temps le permet, il va s'efforcer d'arrêter au passage quelque bestiole inconnue, égarée sur la vague ; ce crustacé, par exemple, voisin des crangons, et dont le corps jette de vives lueurs ; cette petite geryonie aux tentacules annelés et aux mouvements si vifs ; un mollusque voisin des carinaires qu'il saisit dans sa nage ; une nouvelle espèce de physalie, etc. ; puis des physsophores, des velelles, des hyales, des atlantes. Une fois on a pris une coryphène, dont il copie les superbes couleurs et analyse l'estomac.

Le temps s'est mis à la tempête : le 5 décembre le navire reçoit les plus violents assauts ; la grande vergue est rompue, la misaine emportée, et Lesueur qui compare cet ouragan à ceux qui accueillirent le Géographe par le travers du Cap ou vers le détroit de Bass, assure qu'il n'a rien éprouvé de pareil pendant tout le grand voyage. Le calme revient, la mer est belle, il reprend son filet et il montre à son compagnon les fragments de cette même spirule, dont la découverte, au cours du voyage aux Terres Australes, a éclairé d'une si vive lumière l'histoire des Ammonites.

Cette rencontre, et les circonstances où elle vient de se produire, évoquent la mémoire d'un collaborateur tendrement chéri, et Lesueur dont la plume inhabile trahit comme toujours le sentiment, jette sur une des pages de son carnet de notes, dans un style embarrassé, un appel ému et impuissant à celui qui savait donner naguère une forme si brillante à leurs observations communes !

a. Il comptait d'abord sur les rôles du Géographe comme novice timonier. [ERRATUM Dans le journal de mer de Nicolas Baudin, Lesueur est listé comme aide-cannonier au début.]

b. Arch. Mus. du Havre.

c. L'amour des aventures avait conduit ce jeune artiste à s'enrôler comme Lesueur dans l'expédition où il avait commencé par être aide-canonnier (Cf. E. T. Hamy, L'œuvre ethnographique de Nicolas-Martin Petit (L'Anthropologie, sept.-oct. 1891).

d. Il était né à Cérilly (Allier), le 22 août 1775.

e. Ce rapport est imprimé en tête du premier volume de l'Historique du Voyage

(p. i-xv).

f. Ibid., p. xv.

g. « La santé de mon ami Péron n'étant pas meilleure, écrivait Lesueur à son père à la date du 18 janvier 1809, on lui a conseillé un petit voyage à Nice où je compte l'accompagner. Notre départ est fixé au samedi 21 du mois de janvier » (Arch. Mus. Havre).

h. Voy. de découv. aux Terres Australes. Historique, t. II. Préface par M. Louis de Freycinet. Paris, Impr. Roy. 1816, in-4°.

i. Lesueur ne suivit pas son père dans les querelleuses revendications qu'il adressait à Freycinet au sujet de cette nomination qui ne tenait pas compte du décret impérial du 4 août 1806. Il était surtout préoccupé de rassembler les mémoires d'histoire naturelle qu'il avait faits en commun avec Péron en un volume qu'il aurait dédié à la comtesse Mollien. On trouve deux variantes de cette dédicace dans les archives du Muséum du Havre, l'une des deux porte la date du 6 juin 1815. Le départ de Lesueur pour l'Amérique vint arrêter ce projet de publication.

j. Voir le texte de la lettre de Champagny, août 1806, annonçant la décision impériale à Lesueur dans la notice du Dr Ad. Lecadre, Dicquemare et Lesueur, Le Havre, 1874, in-8°, p. 12.

k. II était fils de David et d'Anna Maclure et était né en 1763 à Ayr, en Ecosse (A Memoir of William Maclure, Esq. Late President of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, by Samuel George Morton, M. D. one of the Vice-Presidents of the Institution. Read July, 1, 1841. Philadelphia, 1841, in-4°, 37 pp. avec portrait).

l. Voici en quels termes Lesueur raconte son enrôlement. « Sollicité depuis longtemps par M. Maclure pour l'accompagner dans les excursions qu'il voulait faire aux États-Unis, je me laissai tenter, tant je désirais encore visiter quelques mers éloignées afin d'ajouter quelques faits de plus à mes nombreuses observations... » [REMARQUE Hamy a reformulé les phrases de Lesueur. Pour le texte exacte, voir Rinsma, Lesueur, 63-64]. Lesueur reconnaît d'ailleurs que les offres étaient généreuses et apprécie l'avantage d'avoir un compagnon de voyage instruit. (Voir au Mus. du Havre le petit cahier de 10 pp. intitulé : « Traversée de Falmouth aux États-Unis d'Amérique, croquis et vues depuis notre départ »).

m. Cette convention datée du 30 avril 1803 (30 floréal an XI) est signée de Bonaparte premier Consul et Barbé-Marbois, pour la France, et pour les États-Unis de Robert Livingston, ministre plénipotentiaire des États-Unis et James Monroe, également membre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire auprès du gouvernement de la République Française.

n. Ce mémoire est intitulé Observations on the Geology of the United States explanatory of a Geological Map. Il a été lu le 20 janvier 1809 et publié dans le sixième volume des Transactions de la Société. Laméthrie, ami de Maclure, en a donné un résumé français, écrit par l'auteur lui-même, qui possédait fort bien notre langue (Journal de Physique, t. LXIX, p. 201-215, 1809).

o. In this extraordinary undertaking, écrit Morton, we have the forcible example of what individual effort can accomplish, unsustained by Government patronage, and unassisted by collateral aids, p. 10.

p. Articles des conditions et engagements faits et conclus ce 8e jour du mois d'août 1815, etc. (Arch. Mus. du Havre, ms.).

q. Lesueur emportait 473 kilogs de livres brochés et reliés, des fournitures de bureau évaluées à 200 fr., des objets d'histoire naturelle estimes à 500 fr. et pour 1,500 fr. de hardes et linge (Arch. Mus. Havre).

r. Lesueur écrivait le 9 à l'Assemblée des Professeurs du Muséum pour lui offrir les planches des deux premières livraisons de ses Méduses et annoncer son départ pour Londres, et demandait « un mot de recommandation pour quelques membres des sociétés les plus recommandables de cette capitale » (Arch. du Mus. d'Hist. Nat. de Paris, cart. 33).

s. J'emprunte ces détails précis à une note inachevée de la main de Lesueur, intitulée Itinéraire du Voyage de Ch.-A. Lesueur depuis le 15 août 1815 jusqu'à son retour en France le... 18… et à ses carnets de voyage qui font partie d'un lot de papiers qui m'ont été donnés par l'un de ses neveux, feu M. Quesney. [REMARQUE les carnets donnés à Ernest Hamy par Edouard-François Quesney restèrent la propriété personnelle de Hamy jusqu'à sa mort en 1809 et sont perdus depuis.]

t. C'est par la description de ce curieux animal qu'il inaugure le carnet intitulé : Descriptions zoologiques et de géologie, commencées le 18 août 1815, à New-Haven, en Angleterre. — Les quarante-sept premières pages renferment des notes sur divers mollusques vivants, sabelle, flustre et fossiles, cerithe, etc., observés à New-Haven, Falmouth, etc., le reste (10 pages) est un journal de route, de Penzance à Saint-Yves, etc. [REMARQUE Ce carnet de voyage aussi fut perdu après la mort de Hamy en 1908.]

u. Le musée de M. Hunter, écrit Lesueur, contient une collection d'objets d'autant plus intéressants « qu'ils ont été tous préparés par le seul docteur » dont il porte le nom : ce sont, en particulier « de nombreux bocaux renfermant une multitude de parties anatomiques très bien préparées prises dans tous les règnes de la nature, rangés partie par partie, de manière qu'une portion quelconque d'animal présente toutes les différences d'organisation, en suivant chaque série depuis la plante jusqu'à l'homme. »

v. « Les serres sont très riches en plantes étrangères, M. le directeur nous les fit visiter les unes après les autres ; elles renferment beaucoup de plantes intéressantes que nous ne possédons pas au Jardin des Plantes à Paris ; la collection de celles de la Nouvelle-Hollande est bien complète, toutes les espèces de Banksia qui nous manquent s'y trouvent réunies. » (Ibid.)

w. Cette aquarelle qui montre l'état du célèbre monument en 1815 se trouve avec quelques autres et un certain nombre de charmants dessins dans un petit portefeuille oblong intitulé Séjour en Angleterre en août 1815 qui est conservé dans la bibliothèque du Muséum du Havre.

x. C'est une petite maison composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage bas dans lequel ouvre sous le bord du toit une fenêtre de 16 petits carreaux, la fenêtre d'Humphry Davy. Lesueur a deux fois dessiné cet humble logis, vu d'ensemble et isolé. Ce seraient des images à reproduire.

y. Un second petit portefeuille contient 88 pages de notes relatives à cette traversée ; dix de ces pages renferment des observations météorologiques prises pendant 33 jours du 24 nov. au 24 déc. 1815. [REMARQUE Une partie de ce portefeuille existe toujours, catalogué sous le numéro 37 047 de la Collection Lesueur du Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.] Un cahier oblong n° 2 est intitulé Description zoologique des animaux observés pendant la traversée d'Europe aux Indes occidentales sur le paquebot la Louisia capitaine Gibbon. [REMARQUE Ce cahier de Lesueur semble perdu comme tant d'autres. Voir notes (s) et (t).]

|

|

Éboulis au cap de la Hève, par Charles-Alexandre Lesueur (c.1840) - Collection Lesueur 32 054, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

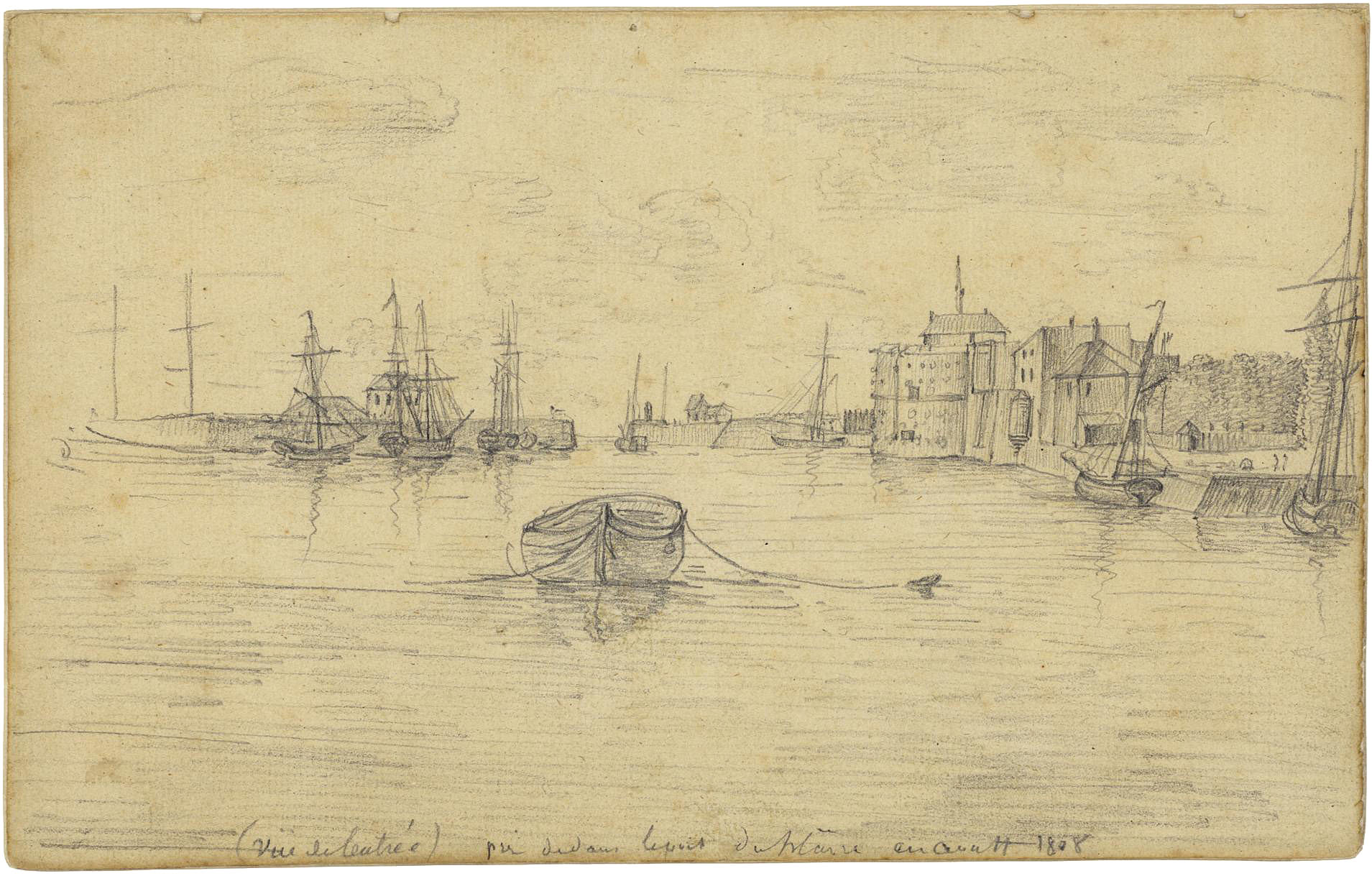

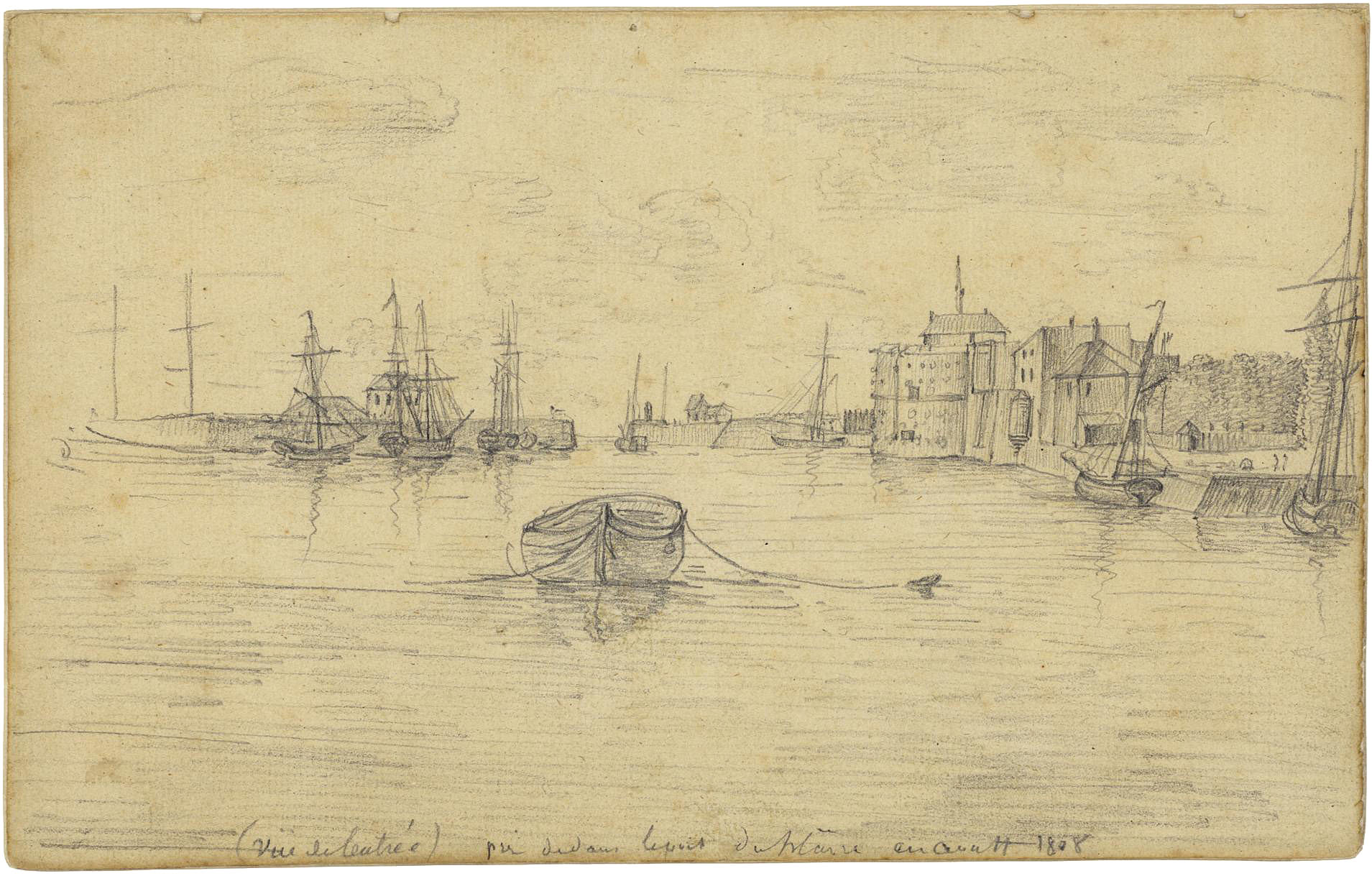

Entrée du port du Havre, par Charles-Alexandre Lesueur (1808) - Collection Lesueur 36 026, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

Éboulis et entrée du port de New Haven, par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 37 002R, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

Observatoire de Greenwich (Londres), par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 37 010R, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

Site mégalithique de Stonehenge (Wiltshire), par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 37 011V, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

Site mégalithique de Stonehenge (Wiltshire), par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 37 012R, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

Plan du site mégalithique de Stonehenge (Wiltshire), par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 37 014R, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

Mine de cobalt près de Redruth (Cornouailles), par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 37 021R, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

Maison natale de Sir Humphrey Davy (Penzance), par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 37 031R, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

Épave du Delhi à Mount's Bay (Marizon), par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 37 032R, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

Phare d'Eddystone à Land's End (Cornouailles), par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 37 038R, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

Saint Michael's Mount (Cornouailles), par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 37 048, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

Saint Michael's Mount dans la Mount's Bay (Cornouailles), par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 37 035R, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

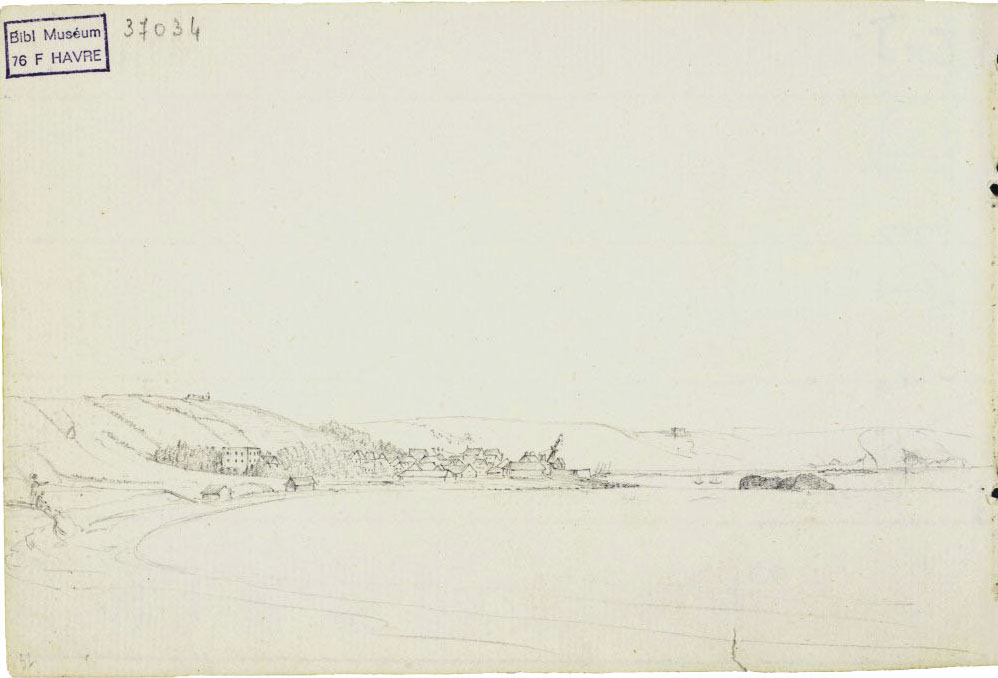

Penzance et Mount's Bay (Cornouailles), par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 37 034V, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

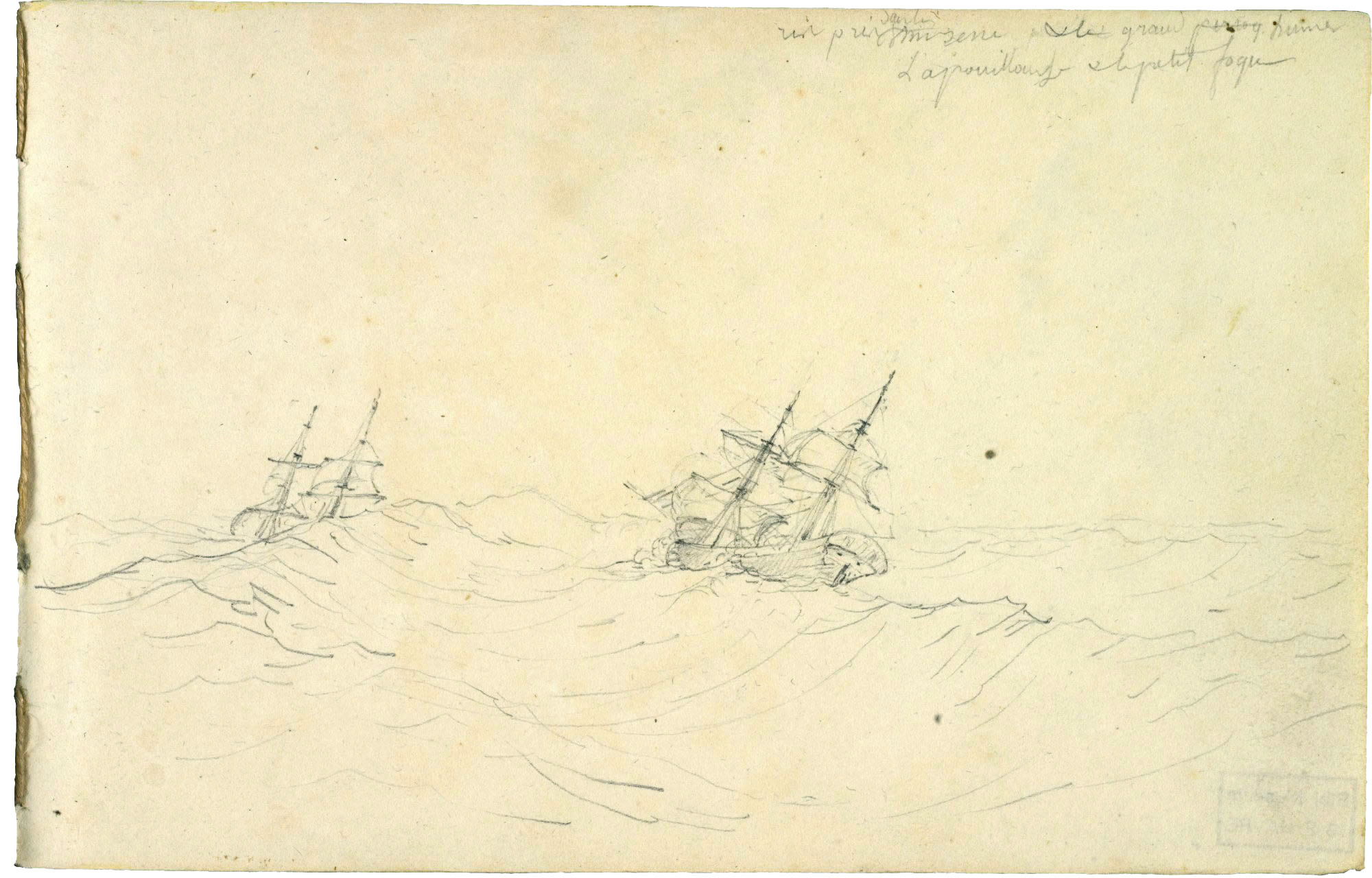

Traversée de l'océan Atlantique, par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 38 001R, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

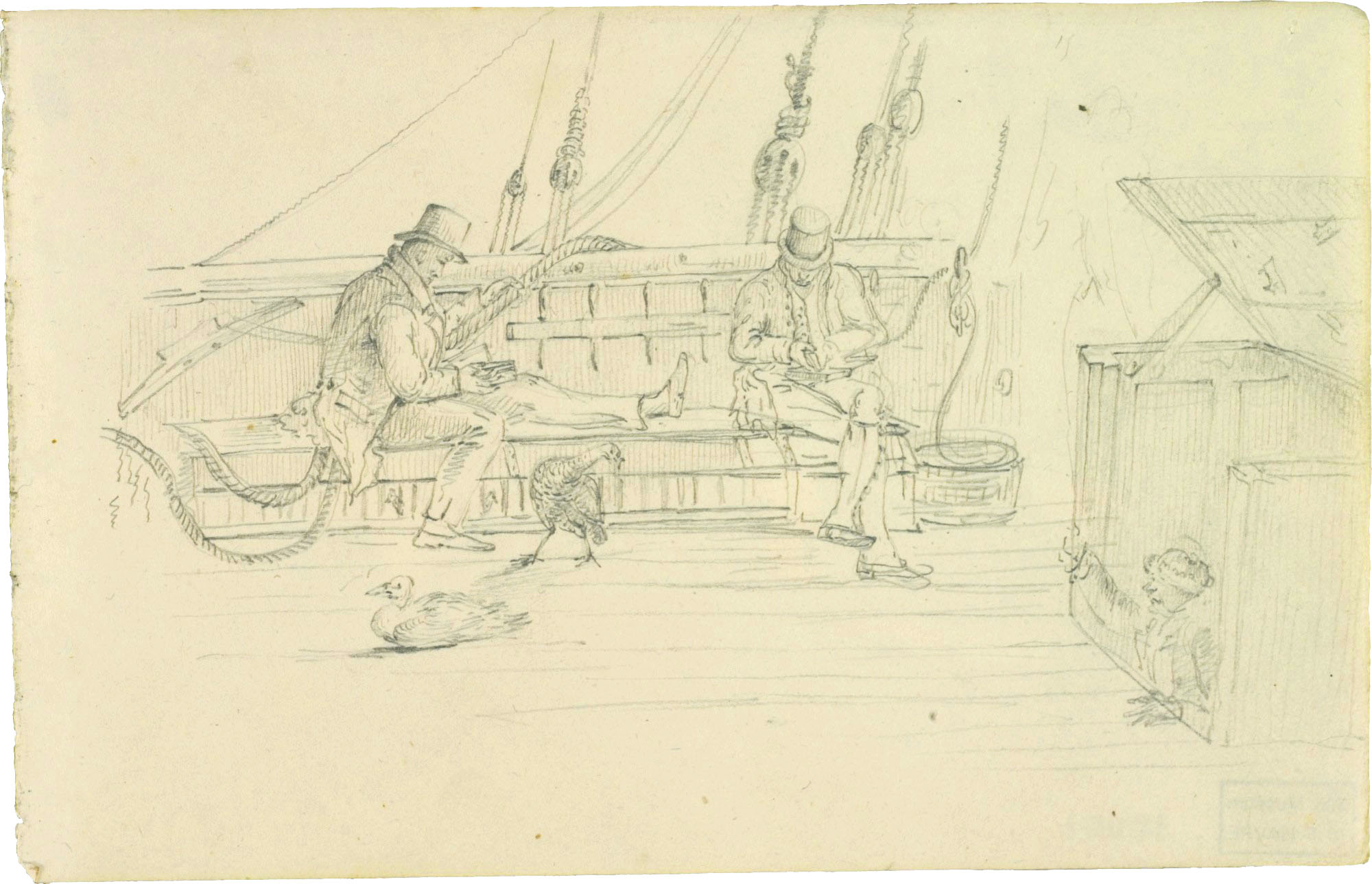

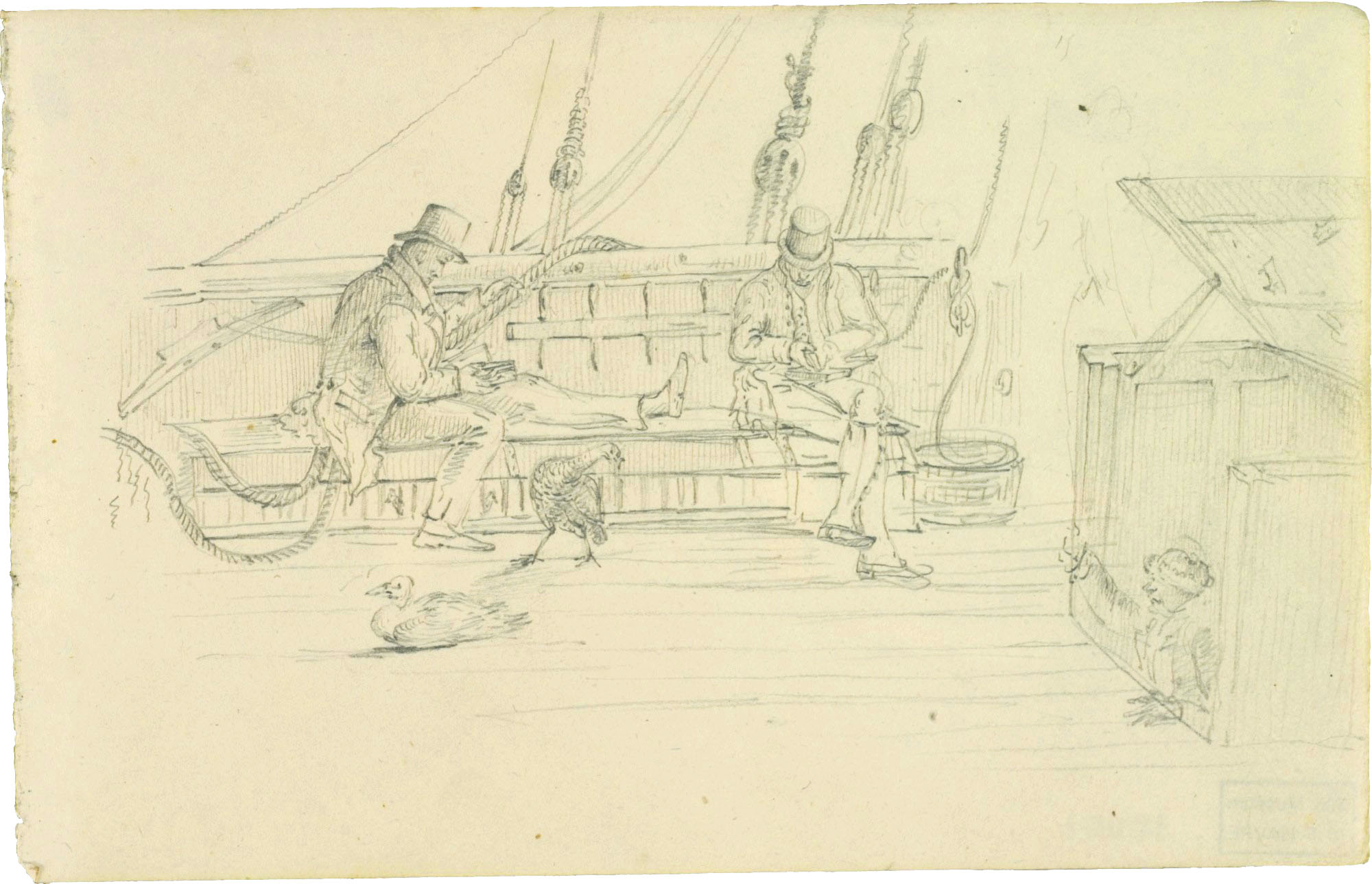

Voyageurs sur la Louisia (océan Atlantique), par Charles-Alexandre Lesueur (1815) - Collection Lesueur 38 003, Muséum d'Histoire Naturelle du Havre.

|